News / 新着情報more

-

2024.04.09infomation

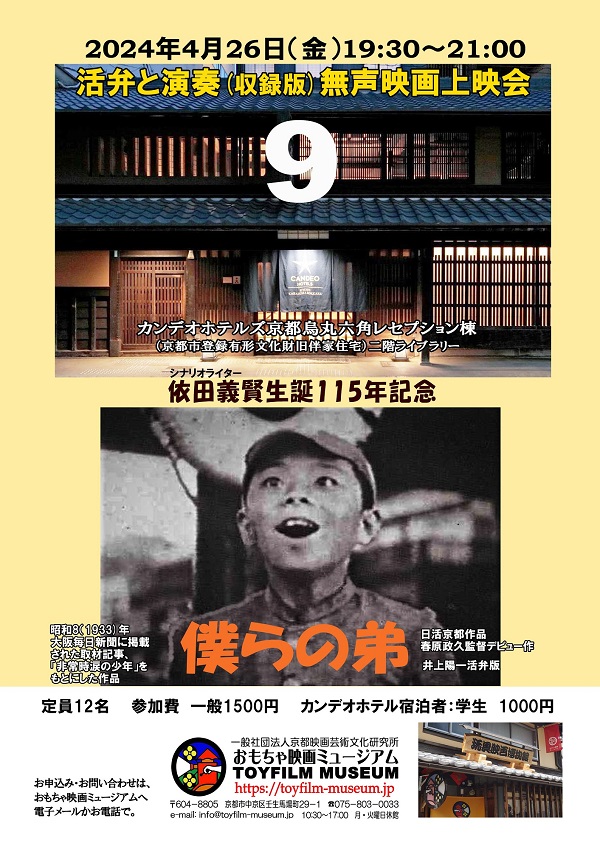

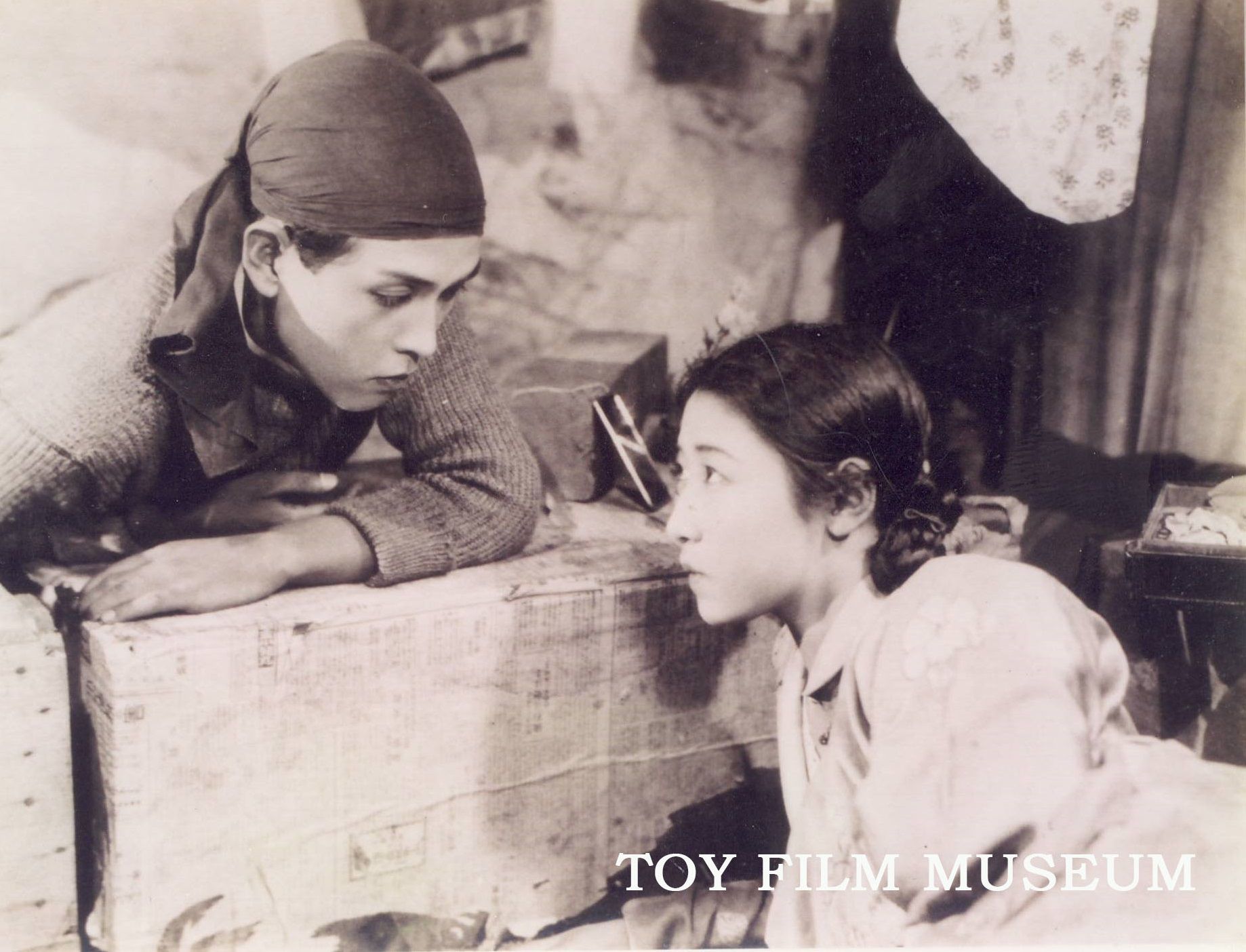

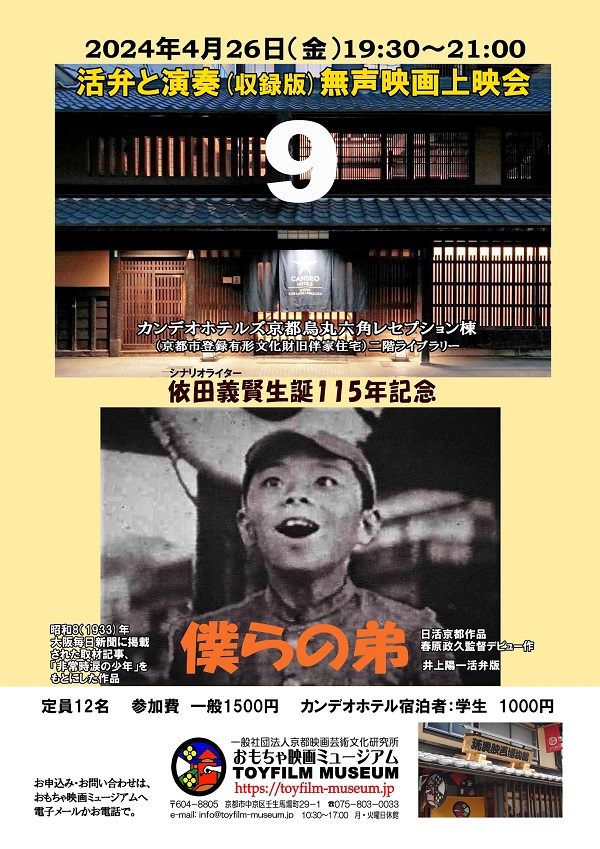

2024.04.09infomation第9回活弁と演奏(収録版)無声映画上映会『僕らの弟』

毎月第4金曜日に開催している無声映画上映会ですが、今回は『僕らの弟』(1933年、日活京都太秦撮影所)を上映します。今、当館では「シナリオライター依田義賢生誕115年記念展」を開催中で、その関連企画と... -

2024.03.10infomation

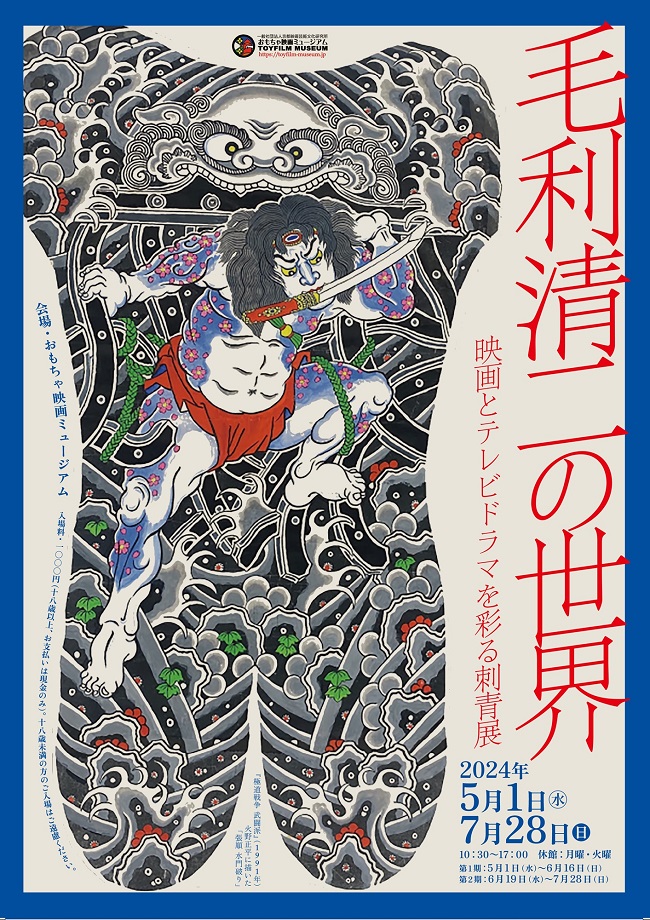

2024.03.10infomation5月1日から「毛利清二の世界 映画とテレビドラマを彩る刺青展」

5月1日(水)~7月28日(日)に開催する展覧会のご案内です。途中で展示に入れ替えがあり、第1期は6月16日(日)まで、第2期は6月19日(水)からとなっています。今回に限り入場料は1000円(現金の... -

2024.03.05infomation

2024.03.05infomation3月30日『SPレコード博物館』著者保利 透さんによるトークと蓄音機によるレコードコンサート♪

3月30日(土)14~16時、“ぐらもくらぶ”代表の保利 透さんをお招きして、トークと蓄音機でのレコードコンサートを開催します。保利さんは、音楽に関するアーカイブ・プロデューサーでもあり、戦前レコード... -

2024.03.05infomation

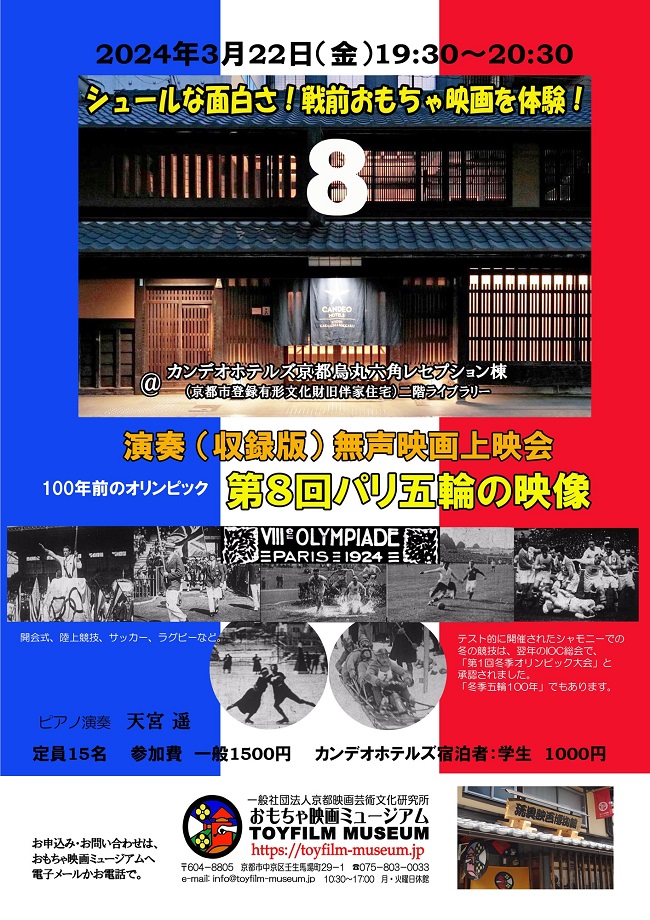

2024.03.05infomation第8回無声映画上映会は、貴重な100年前の「パリ五輪の映像」を上映します‼

3月22日(金)19時半~20時半、第8回無声映画上映会を開催します。今回は演奏収録版で、100年前の「パリ五輪の映像」をご覧頂きます。皆様ご存じの通り、第33回オリンピック競技大会202... -

2024.02.13infomation

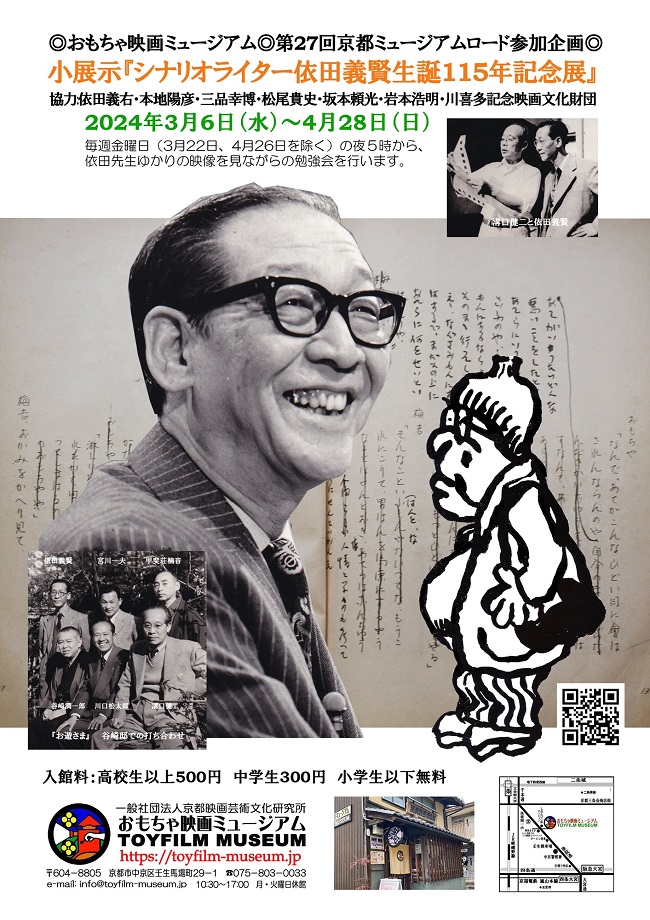

2024.02.13infomation3月6日から小展示「シナリオライター依田義賢生誕115年記念展」

京都生まれの依田義賢(よだよしかた)先生は、1909(明治42)年4月14日に生まれ、1991(平成3)年11月14日に、82歳で亡くなられました。昨秋三十三回忌を営まれ、この4月14日に生誕115年...