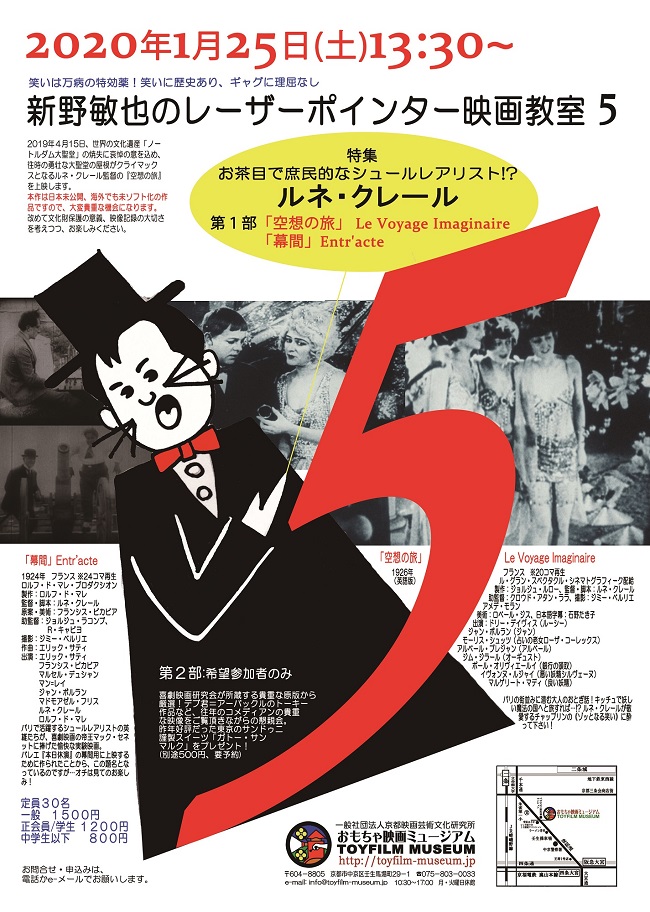

2020.02.09information

1月25日開催「新野敏也のレーザーポインター映画教室5」のレポートが届きました‼

1月25日(土)に開催した「新野敏也のレーザーポインター映画教室5」から、もう半月が経ちました。何をサプライズ上映して下さるかと思っていた第2部で、晩年のバスター・キートンが登場したのには驚き、デブくんこと「ロスコー・アーバックル」の声が聴けたのも桃の木で、謎の黒マスク活弁士登場の映像がさしずめ山椒の木でしょうか。充実した楽しい時間でしたね‼ ご多忙の中参加いただきました皆様に、心より御礼を申し上げます!!!!!

私からの振り返りはこちらで書いていますが、より詳しく、講師の新野敏也・喜劇映画研究会代表から、レポートが届きましたので、早速ご紹介します。読みながら「へぇ~、そうだったのか」と映像を思い浮かべながら、復習させていただきました。

では、どうぞ‼

………………

既に太田文代さんより僕の裏事情は公表されておりますので、もう敢えて隠しませんが、本番中も不安と悲しみはありました。

大好きな義父が危篤、そして恩師の息子さんが亡くなったという話を1月23日に知って、楽しかった日々を思い返す度に辛くなりました。

でも、遂に5回目となる『レーザーポインター映画教室』、僕ごときを皆様が支えて下さいますので、とにかくご期待を裏切らないように!面白い展開を!と踏ん張ったつもりですが…お礼の言葉が思いつきません!

こんな調子で、当日はかなり僕の説明が不安定だったと反省しておりますので、改めて再録と補足をさせて頂きます。

『幕間』Entr'acte(1924年作品)

ロルフ・ド・マレ・プロダクシオン社作品

製作:ロルフ・ド・マレ、監督・脚本:ルネ・クレール

原案・美術:フランシス・ピカビア

助監督:ジョルジュ・ラコンブ、R・キャビヨ

撮影:ジミー・ベルリエ、作曲:エリック・サティ、編曲:谷川賢作

出演:エリック・サティ、フランシス・ピカビア、マルセル・デュシャン

マン=レイ、ジャン・ボルラン、マドモアゼル・フリス、ルネ・クレール

この作品は1960年~’80代の日本におけるアンダーグラウンドの流行から『エマク・バキア』『バレエ・メカニック』等の純粋映画、あるいは『アンダルシアの犬』『貝殻と僧侶』等と同列に、長らく無音で上映されておりました。映画のカテゴリーとしての扱いには間違いありませんが、元々はエリック・サティがしっかり作った《楽曲ありきの映画》という事実が、かなり最近まで忘れられていた訳です。

なぜかというと、ある時期までは映画研究者が本作(サイレント映画)をルネ・クレールのデビュー作(習作)、あるいはシュールレアリスムの佳品と認める一方で、音楽研究者は本作の存在を知らずに、映画とは離れた観点でエリック・サティの楽曲だけを論じていたからです。つまり、『幕間』に正規のサントラ曲(というと語弊がありますけど)があるなんて理解している専門家がほぼ不在のまま、映画と音楽が互いに接点なく研究されていたからです。

まぁ、この1960年~’80代の日本は《サイレント映画は無音で上映すべし》という不文律がまかり通っていたし、『幕間』も複数のヴァージョンが存在していたので仕方ないっちゃあ仕方ないのですが。

(ヴァージョン違いについては後述します)

なので、今回のレーザーポインター映画教室では、改めて『幕間』の楽曲と映画が作られた背景を軸に解説させて頂きました。

まず、楽曲については画と音がちゃんとシンクロしていないと説明がつかん訳でして、だからってサティの楽曲を市販CDで流用なんて違法行為も許されませんので、参考上映に際しましては2002年1月19日に我が喜劇映画研究会が主催した生演奏付き上映会の記録映像をご覧頂きました。但し、これは会場のスクリーンを再撮影した記録ビデオのため、やや画質が悪いうえ、その当時のホール常設映写機の都合で秒速24コマ(おそらくオリジナルの1.5倍の速さ!演奏はそのテンポで!)となりましたけど…雰囲気だけはご理解頂けたかなぁ…と思います。

楽曲・演奏者については、こちらを→http://www.kigeki-eikenn.com/2002/yume2002.html

さて、本編の解説ですけど、ストーリーは説明できません!内容は、イマ風にいえばマルチ・アーティストのフランシス・ピカビアが、弟子のルネ・クレール、盟友のマン=レイ、マルセル・デュシャンらと、閃きやシャレで撮影したシーンの羅列(いわゆるイマジネーションのザッピング)となります。その底流には、彼らシュールレアリスムの寵児たちが敬愛する《喜劇の帝王マック・セネット》へのオマージュが確認できます。

まず特筆すべきは、冒頭で画面左から老人、右側からデブの青年がジャンプで登場するスローモーション! この老人こそ、最晩年のエリック・サティであり、デブの青年はピカビア本人なのです!

サティはこれが最後のお姿…本作『幕間』が上映されるバレエ『本日休演』の初演(1924年11月29日)に指揮と演奏をサティが自ら行なう予定ながらも、高熱で本当に本日休演となって、12月24日まで順延となった経緯がありました(ダンサーが急病で二日間だけ延期となった説もある)。そして、翌年の5月にサティは亡くなってしまいますが、既に『幕間』撮影当時のサティは朋友アンドレ・ブルトンやジャン・コクトーと訣別して厭世的な隠遁生活を送っていたそうなんです。そんなサティが楽しそうに出演するなんて!

(因みに老人にしか見えないサティですが、この当時58歳だって!)

さてさて、映画の中身ですけど、サティとピカビアは大砲をはさんで向かい合い、何やら楽しそうに相談、そしてサティが砲弾を籠めると、ピカビアが街に向けて発射します。この場面の解釈は、パリを砲撃して「伝統や因習をブチ壊そう」という前衛運動の意思表示とのことです。

以降は、チェスに興じるマルセル・デュシャンとマン=レイに水をブッかける等…脈絡のない奇抜な着想がコラージュされます。

太田文代さんが《踊るバレリーナを下から撮った映像が繰り返し映し出されたこと。普段はチュチュに隠れている下着がチラリ、チラリと映り、「嫌だわ」と思っていたら、徐々に顔がアップになって、それが髭面の男。「あっちゃ~、やられた」って感じ。》とブログに書かれておりましたけど、実はこのヒゲおやぢバレリーナ(?)に扮した男こそ、ルネ・クレール本人というギャグもあり!

唯一、作品の核となる展開は、パパゲーノに扮したジャン・ボルランがピカビアに射殺される設定です。葬儀が始まり…ラクダに牽かれた霊柩車から棺(F.P.とE.S.のイニシャル=ピカビアとサティを示す飾り文字がハートと記されている)が原っぱに落ちると、吸血鬼映画みたいに蓋が開いてタキシード姿のボルランが登場,葬列に参加していた人々を魔法の杖で消して、さらにボルラン自身も己を消して「FIN(おわり)」となります。

すると、スクリーン(FINと書かれた画面)を破って再びボルランが登場、不敵な笑みを浮かべながら「Non、Non(=終わりじゃないよ)」とジェスチャーしていると、脇からプロデューサー(実際の本作プロデューサーであるロルフ・ド・マレ)が出てきて何やら抗議、ボルランをブン殴って、顔面を蹴り上げスクリーンに戻し、「さぁ、引き続きお楽しみ下さい」というカンジで挨拶します…これで映画『幕間』は本当に終了となります。

このエンディングもギャグで、バレエ『本日休演』第一部と二部の幕間のアトラクションが映画『幕間』なので、ボルランが「FIN」と見せたら、お客さんは公演すべてが終わったと勘違いして帰っちゃうだろう!とプロデューサーがキレてブン殴るという趣向なのです。

実はこのエンディングも含めて、複数ヴァージョンが存在しているため、そのことからも映画『幕間』とサティの楽曲が別々に語られる要因となっていた訳です。

サティの死後、バレエ公演とは別に各地で映画だけが公開されると、どうもその時々にルネ・クレールが再編集したようで(ピカビアの指示かも?)、映画の前後にバレエがなければ「FIN」のオチも不要だろうとの判断からか、《ボルランがスクリーンを破って再登場》がないヴァージョン、《マレが抗議する》直前で終わりとなるヴァージョンもあるとか。それが今回上映の喜劇映画研究会所蔵ヴァージョンは、他団体の所蔵フィルムと違っていることをご指摘頂いて判明しました。

一応お伝えしますと、かなり昔の話ですけど、愛知県美術館の映像担当キュレーターである越後屋卓司さんがこの『幕間』を研究されて、海外のフィルム、日本国内にある喜劇映画研究会、イメージフォーラム、アール・コリン(旧・黙壺子フィルム・アーカイブ)、プラネット映画資料図書館(現・神戸映画資料館)等の所蔵フィルムと見比べた結果をお教え下さいましたら…初演版とされているオープニングには、クレジット・タイトルの後にサルが工場の煙突に登るイメージ・ショット(実際はサル、煙突、コンクリート製の壁面を掴む人間の手がモンタージュされている)があるとのこと!我が喜劇映画研究会所蔵ヴァージョンにはないヨ~!しかもカットの順番が若干違う!けど、喜劇映画研究会所蔵ヴァージョンが最も長く他所のフィルムとは数分も差がある!とのお話でした。

もう、バレエ『本日休演』の初演を実際に見たという人もご存命でなければ、詳しい伝聞もないし、正式な公演記録も残っていないので、当時のオリジナル『幕間』がどんな映画だったか今では知る由もありませんけど…その都度に変容するヴァージョンこそ、ピカビアが自身の作風みたいに望んでいた映画《プリント=複製》の芸術形態なのかもしれませんネ。

『空想の旅』Le Voyage Imaginaire(1926年作品)※20コマ映写

ル・グラン・スペクタクル・シネマトグラフィーク配給(英語版)

製作:ジョルジュ・ルロー

監督・脚本:ルネ・クレール

助監督:クロウド・アタン・ララ

撮影:ジミー・ベルリエ、アメデ・モラン

美術:ロベール・ジス、日本語字幕:石野たき子

出演:ドリー・デイヴィス(ルーシー)

ジャン・ボルラン(ジャン)

モーリス・シュッツ(占いの老女ローザ・コーレックス)

アルベール・プレジャン(アルベール)

ジム・ジラール(オーギュスト)

ポール・オリヴィエールイ(銀行の頭取)

イヴォンヌ・ルジャイ(悪い妖精シルヴェーヌ)

マルゲリート・マディ(良い妖精)

この映画はルネ・クレールの監督四作目、前々作『眠るパリ(Paris Qui Dort)』で絶大な評価を獲得してから、世界公開に向けて作られました。若きクレールが、懇意のシュールレアリスム諸先輩、『カリガリ博士』等のドイツ表現主義、ハリウッドの娯楽映画からエネルギーを吸収して、真心をこめて編纂した《大人のおとぎ話》となります。そんな訳で、画面にはホンワカした優しさと、鋭い意匠が溢れております。

なぜか海外でもソフト化されず、ルネ・クレールの回顧上映でも再公開されませんので、簡単にストーリーを説明しますと…

ひ弱でシャイな銀行員ジャンは、同僚のルーシーへ密かに恋心を抱くのですけど、他にも彼女を射止めようとする仲間のオーギュストとアルベールがゴチャゴチャとちょっかいを出します。そこへロマ族の醜い占い婆さんが現われ、「アンタは好きな人と結ばれるよ」とジャンに告げます。

この老婆が森で引ったくりに襲われたところ、たまたま通りかかったジャンが助けたことで、実は老婆が妖精の国から来た者だと教えられ、一緒にかの地へと連れて行かれます。しかし、妖精の国とは、呪いによって魔法の力を失ってしまった老女だけの住むところ!

「若い男の接吻が、アタイたちの魔力を蘇らせるンじゃ」とキスをせがまれ、嫌々ながら唇を許すと…マック・セネットの水着美人を彷彿とさせる美脚軍団が次々と登場します!そして、ジャンには永遠の命と友情が授けられ、大好きなルーシーといたずら好きのオーギュストとアルベール、銀行の頭取も招かれ、妖精たちと平和に暮らします。

ところが、ジャンとルーシーの仲を妬む邪悪な妖精シルヴェーヌの謀略によって、ジャンはブルドッグに姿を変えられてしまい…そうとは知らないルーシー、オーギュスト、アルベールは妖精の国で貰った《願いの叶うリング》を持ったまま、パリにあるクレヴァン蝋人形館へ…ここは午前0時を迎えると、蝋人形たちが人間の知らない生活を始めるため…生身のブルドッグ(ジャン)に対して死刑判決が宣告され、ルーシーの眼前でギロチンにかけられます…。

この映画が作られた当時、まだフランスでは各地の司法機関にギロチンが設置されて、公開処刑が行なわれておりました。それは、今日の《犯罪者への非人道的な刑罰を廃止しよう》という考えには程遠く、お祭りのごとき町のエンタテインメントとして斬首が行なわれていたそうです。本作では、それがギロチン台に拘束され苦悶するブルドッグ(ジャン)と恋人ルーシーの葛藤、好奇心に沸く大衆(蝋人形による様々な階層の人々)として描かれます。

そして、処刑間際のジャンを救出に向かうのがチャップリンとキッド!?

この作品の約十年後に、ルネ・クレールは監督作『自由を我等に(À Nous la Liberté)』がチャップリン『モダン・タイムス』の剽窃だと告発されるのですけど、本作『空想の旅』で既にチャップリンが登場するとは???

(因みに、『自由を我等に』訴訟は、クレールが「敬愛するチャップリンから似ていると指摘されたのならば光栄だ」と宣言したことで、配給会社が告訴を取り下げたそうです)

でも、『空想の旅』当時のチャップリンは、《放浪紳士》キャラクターの模倣者を駆逐する訴訟で躍起となっていた筈なのに、この映画については後にも先にも何も語らず。やはり本作は《大人のおとぎ話》だったのかもしれませんネ。

ラストは、同様の《大人のおとぎ話》の傑作である『豪勇ロイド』からアイデアを拝借したようで、メデタシメデタシとなります。

第二部はアルコールを嗜みながらのサプライズ上映会としました。

『デブの妄想狂』Buzzin' Around(1933年作品)

製作:サミュエル・サックス、監督:アルフレッド・E・グールディング

脚本:ジャック・ヘンリー、グレン・ランバート

撮影:E・B・デュパー、日本語字幕:石野たき子

ザ・ヴァイタフォン・コーポレーション(ワーナー・ブラザース)作品

出演:ロスコー・アーバックル、アル・セント・ジョン(弟)

ガートルード・マッヂ(母)、ピーティ(犬のピート)

古典映画に詳しい方ならご存知の《デブ君》ことロスコー・アーバックル主演のトーキー作品です。アメリカでは伝説的なゴシップとして語られる《映画界から抹殺されたスーパースター》なので、彼の肉声を知る映画ファンはほとんどおりません。だからなのか?近年になって復権するも、サイレント期の作品だけが再公開されている現状です。

そんな訳で、僕からは『レーザーポインター映画教室』へお集まり下さいました皆様へのプレゼントとして、偉大なる映画人《デブ君》へ敬意を表してのささやかな活動として、トーキー作品の上映を選びました。

尚、改めて《デブ君》の経緯を記述するとトンデモナイ文字数になりますので、プロフィールと事件とカムバック、及び本作『デブの妄想狂』の概略につきましては、ご参考までに過去の講演記事をお伝え致します↓

http://www.kigeki-eikenn.com/2001/ab_kouen001.html

あと、我が喜劇映画研究会が上映しない限りは再見不可能でしょうから、せめてもストーリーと鑑賞ポイントだけを簡単にご紹介しますと…のどかな村の発明家コーネリアス(デブ君)は、《陶磁器に塗布すると割れなくなる》液体を開発します。すると、町の高級陶磁器店より効果を試したいとの連絡が入り、コーネリアスは早速オンボロ自動車で向かいます。しかし、弟の飲み残したアップルタイザーを間違えて持参していて…と、ここから先はご想像するまでもなく、お約束のドタバタ劇が展開されます。

この映画は、アーバックルに対して裁判所で無罪判決が下され、映画界への復帰を遂げた筈ながらも、世間ではまだ殺人犯と疑われたまま冷遇されていた時期の佳作です。そんな偏見を持って今日の視点で鑑賞すると低予算のB級短編にしか思えませんが、実はアーバックルを擁護する映画界の友人たちによるトンデモナイ裏事情が随所に隠されているのです。

まず、弟役を演じるは、1933年当時に西部劇の人気スターとなっていたアル・セント・ジョン(かつての相棒で甥っ子)、監督はハル・ローチ門下の喜劇職人アルフレッド・E・グールディングが担当、そして同じくローチが自社の大スター『ちびっ子ギャング』より人気キャラクター(犬)のピートを貸し出しておりました。

また、大道具と小道具も大変な予算がかけられ、トーキー初期の音質の悪さを虫の羽音や陶磁器の割れる音でギャグとして効果的に活用、加えてアニメとの合成、ヴォードヴィルからパントマイムの名人たちを客演させる等、短編としては別格の待遇で製作されていたことが見受けられます。

この映画で《デブ君》の偉業を紹介したところ、次に参考上映する作品では一段と盛り上がりました!

『This is Your Life/Buster Keaton』(1957年)

製作総指揮・司会:ラルフ・エドワード、演出:リチャード・ゴットリーブ

ゲスト: エディ・クライン、ドナルド・クリスプ、レッド・スケルトン、ドナルド・オコナー

エレノア・ノリス・キートン、ハリー・キートン、ルイーズ・キートン

日本語字幕:石野たき子

この上映は、今回の『レーザーポインター映画教室』での完全なアトラクションと考えておりました。最近はアメリカで画質補正された公式DVDも発売されたようですけど、喜劇映画研究会所蔵の原版テープには初放映時のCMがあり(DVDでは削除)、貴重なCMをまたぐ際に、キートンのアーバックルを偲ぶ想いが確認できます。

本作から、実のところ涙もろい《笑わぬ喜劇王キートン》の素顔、いつもこんな調子だろうと笑わせる妹を使った暴力的なギャグ、老いてもなお人々を楽しませようとする気概、絶対的な家族愛が感じられるでしょう。ついでにお伝えすると、キートンがアーバックルによって映画界へ導かれた際、最初のギャラが「日給3ポンドだった」と語りますが、これはイギリスの通貨単位ではなく、デブのアーバックルにかけたシャレです。キートンは何喰わぬ顔でサラッと喋ります。まるで『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で主人公ミッキーが困惑する度に「ヘビーだなぁ!」といえば、相棒のドクが「重さの問題じゃない!」と諭すジョークみたいですねぇ。

そしてこの上映後、酔いに任せて『バークにまかせろ』と、東京に出没して忽然といずこかへ去った黒マスクのニセ活動写真弁士の記録映像などをお見せしました。

『バークにまかせろ』はキートン自伝の邦訳版に未公開とありましたけど、『鋭い鈍器』のサブ・タイトルで放送されていたことをお伝えしました。謎の黒マスク活動写真弁士の記録映像につきましては、上映前に世界的なミュージシャン渡辺亮氏より「その人は実在するのですか?」とご質問を頂きましたが…上映後には皆様より「さっきまでの感動の涙を返せ!」と詰め寄られました。

こうして温かくお迎え頂いて、楽しい時間を賜り、本当に感謝感激です。

どうかこれからも宜しくお付き合い下さいませ!