2023.08.15column

8月6日戴 周杰さんの講演「わたしと木下惠介の春夏秋冬」から

8月2日から始めた戦争と平和を考える企画「戦後民主主義映画の旗手 木下惠介展」では、浜松市にある木下惠介記念館からもご協力を戴きました。6日講師を務めて下さった上掲写真の戴 周杰(たい しゅうき)さんは同記念館で2020年4月から担当キュレーターとしてご活躍です。中国の湖南省出身で、国立の映画大学「北京電影学院」の広告監督専攻を卒業後来日。東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻を修了後、東京都写真美術館映像部門でインターン、第12回恵比寿映像祭のアシスタントを経て現職に。

有名な大学で映画制作を学ばれたのに、なぜキュレーターに?と思うのですが、東京藝大時代に作った映画が海外の映画祭にノミネートされ、その一つのイラン国際映画祭に招待されて現地に行かれました。その時の経験が戴さんの進路に対する意識に変更をもたらしました。作るだけではなく、映画を通じての出会い、人と人を繋ぐ場所が大切だと気付いたのだそうです。

今の日本では、外国の方が文化施設のキュレーターとして活躍できる場は少ないのが現実だそうですが、幸いにも戴さんは、木下惠介記念館で活躍の場を得ることができました。とても丁寧でソフトでわかりやすくお話をされる戴さんは、人柄の良さもあって好印象をもたれたのでしょうが、それだけではなく戴さんには「木下監督が導いてくれたのではないか」という思いがあるそうです。

実は戴さんが本格的に観た日本映画の最初が木下監督の『楢山節考』(1958年)でした。それは北京電影学院2年「日本映画監督研究」の授業でのことでした。全てセットで撮り、歌舞伎や浄瑠璃の要素があり、歌舞伎役者を多く採用して、“姥捨て”という日本文化らしいテーマを用いて描かれた独特の美しさに一目惚れしたのだそうです。記念館へはそういうご縁に導かれたのですね。

今年1月に個人的研究の為訪問して下さった戴さんと初めてお会いし、お話をしている中で木下監督を紹介する展示がしたいと思いました。以来、来館の若者たちに「木下惠介監督を知っていますか?」とよく尋ねるのですが、圧倒的にご存じじゃないです。それは映像関係を学ぶ人たちでさえも…。比べて中国では「日本映画監督研究」という授業があるのですね。

7月22日大阪大学の劉文兵准教授からご案内を頂いて国際シンポジウム映画史研究「『デルス・ウザーラ』(1975年)の同時代的受容-日本、ロシア、フランス、そして中国の視点から」をzoomで聞きました。ロシア語で作られた『デルス・ウザーラ』の黒澤明監督に早稲田大学の学生時代に取材したことがある映画評論家西村雄一郎さんが北京電影学院の学生さんたちに取材した折の映像では、「黒澤明を教科書にして学んでいる」と答えていました。『デルス・ウザーラ』は第48回アカデミー賞外国映画賞受賞作ですが、「海外ではこの作品のDVDやブルーレイを直ぐに購入できるが、日本ではなかなか買えない」と西村さんが話しておられました(YouTubeで英語版の黒澤明監督がロシアで撮影したこの作品の英語版を見ることができます)。この作品ばかりでなく、日本では日本映画全盛期の名作を観る機会が少ないことも「知らない」と答える若者が多い要因だろうと思います。

13日韓国から来館の若者に「木下惠介監督を知っていますか?」と尋ねたら、「ハイ、知っています」と返ってきたので、やはりなぁと。「韓国も戦後日本映画黄金時代の作品を教材にして勉強している」と聞いたことがあったからです。尚更日本の若者たちが小津安二郎、溝口健二、黒澤明、成瀬巳喜男、木下惠介らのことを知らないでいることを残念に思います。先日VIPO(映像産業振興機構)の方が来られた折に教えて貰ったことですが、木下監督の作品は49作品全てが残っているので、アメリカでは、サイレント時代のものが余り残っていない小津安二郎監督よりも流通していて、観ている人も多いのだそうです。

話を木下惠介監督に戻すと、『カルメン故郷に帰る』、『二十四の瞳』、『喜びも悲しみも幾年月』(1957年)など、日本映画史に残る作品を多く残した木下監督は、今年生誕111周年。戴さんの講演は、京都での開催ということで、監督と京都との縁から始まりました。

【木下惠介と京都の縁】

※松竹京都撮影所で製作した木下映画は3作品。

『破戒』1948年。松竹撮影所の大船と京都の一元化により演出交流の第1弾として木下が抜擢され、京都での初作品。

『破れ太鼓』1949年。木下のオリジナル脚本、阪東妻三郎が現代劇に挑戦。家族に対し横暴に振る舞う裕福な家庭の封建的な頑固親父を演じています。この家父長制を生きた戦中派の監督(親父)たちが、戦後の民主化に対応できず、苦悩する姿とも受け取れます。

『新釈 四谷怪談』1949年。鶴屋南北の歌舞伎狂言を、木下が独自の解釈でホラーの要素を込めた人間ドラマ。木下の数少ない時代劇を京都撮影所のセットを使って作りました。

※京都をロケ地として製作した作品は2作品。

『女の園』1954年。阿部知二の小説『人工庭園』を木下が脚色と監督。京都郊外にある良妻賢母型教育を信条とする全寮制名門女子大学で、自由を求めた学生たちが運動を起こします。ちなみに、1954年度キネマ旬報ベスト・テンは第1位が『二十四の瞳』、第2位が『女の園』、第3位が黒澤明監督の有名な『七人の侍』。

『今年の恋』1962年。松竹の看板女優岡田茉莉子と新東宝から移籍した吉田輝雄が組む正月映画。大晦日の夜、知恩院で二人が鐘を撞くラストが印象深い作品。

【キーワード1】戦争と平和

・1933年松竹撮影所に入所した木下惠介は現像部と撮影部を経て、島津保次郎や吉村公三郎の助監督として活躍し、1940年監督昇進目前にして中国戦線への召集令状を受け取ります。行軍の途中で負傷した彼は内地へ送還されるので、軍隊生活は約1年と比較的短期間でしたが、この経験は後の彼の映画作品に重要な影響を与えました。「戦争とは?」の問いかけは、戦中の国策映画をはじめ、戦後の民主主義映画や高度経済成長期の小市民映画に於いて随所に反映しています。

『陸軍』1944年。木下監督の反戦映画の代表作。国策映画として陸軍省から依頼され、軍の全面的な協力を得て、出征する兵隊も本物を使っています。映画のラストは母親(田中絹代)が出征する息子の姿を涙を流して祈りながら見送る有名なシーンです。戴さんは「中国人は『日本人は鬼だ』と教えられていましたが、この瞬間、『日本人も人間だ。お父さん、お母さん、息子、娘に対する愛情がある』と伝わった」と中国人の見方を話されました。

当時の映画は全て軍の検閲を受けていました。シナリオにはたった一行「駅に送っていく」とあるだけで、こういう表現をするとは一切書きませんでした。映画ができてから陸軍省の偉い人たちは「なんだ、この女々しい映画は!」と言って、プロパガンダになっていないことを怒ります(赤旗日曜版1982年3月14日付け寄稿文「とっておき十話」①の表現によれば「完全ににらまれてしまった」)。その時には次回作として海軍から委嘱されていた『神風特別攻撃隊』台本が完成していましたが、それが没になり、3年間映画を撮ることが禁じられた木下監督は、辞表を書いて両親の疎開先へ引っ込みます。

写真は展示している『陸軍』の脚本。どの段階のものかはわかりませんが、最終ページには「わかは流れ出る泪をそのまゝ、人をわけながら兵隊について行く。しかし、その頬は笑ってゐる。軍隊の行進。ラッパは一段とひゞく。」で終わっています。

『二十四の瞳』1954年。小豆島の小学校に赴任した先生と子どもたちの話。先生の足を誤ってケガさせたので、子どもたちは島の向こう側にある先生のところまで謝りに行きます。そこで撮った先生と子どもたちの写真がポスターなどで用いられているのでご存じの方も多いでしょう。時が経ち、久しぶりの同窓会。男子全員が戦争に徴兵され、同窓会には7名がどうにか集まることができました。かつて皆で撮った懐かしい写真を手に、戦争によって目が見えなくなった田村高廣演ずる男が「この写真は何度も見ているので見えている」と、指でなぞりながら、『これは誰それ』という場面に涙がこぼれます。戦場のことは一切表現しないでも、戦争は二度と起こしてはいけないというメッセージを見る者に伝えます。

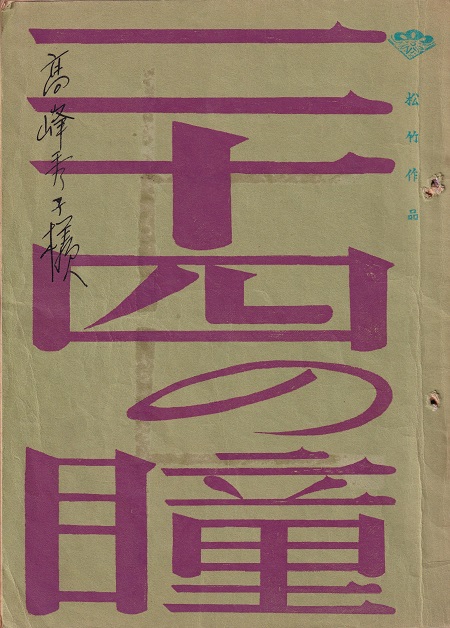

高峰秀子さんの書き込みがある脚本。表紙をめくると「製作意図 人間の幸福と平和を希ふ」と印刷された文字があります。

【キーワード2】喜劇と悲劇

・「コメディの天才」と称されるほど数多くのコメディを製作した一方で「泣かせの木下」とも言われ、悲劇の作品を世の中に出しました。

・悲劇と喜劇は紙一重で、木下の喜劇作品は世論を風刺し、日本社会の格差や人権問題をユーモアな映像表現で表すことが多くあります。その一方で、木下の悲劇作品では時代や社会に潜んでいる課題を引き出し、世の中を警醒し、明るい未来に導かせようとする姿勢が良く見られます。

『カルメン故郷に帰る』1951年。GHQの占領下で、帝国主義から民主主義への移行期にあって、戦後の人々の軽薄さを象徴するためにストリッパーを登場させています(「とっておき十話」④によれば、当時進駐軍の政策でストリップが流行し、日本人の美風がぶち壊されかねないと危惧したためである」)。東京でストリッパーをしているカルメン(高峰秀子)が故郷に帰るシーンを見せて貰いました。日本最初の劇場用カラー映画で、地味で素朴な故郷に対しカルメンの派手でカラフルな衣装は男たちを戸惑わせます。日本の軽い風潮を風刺していて、続編の『カルメン純情す』(1962年)も同様に、ただ笑わせるだけでなく、いろんな意味で考えさせる作品です。

『日本の悲劇』1953年。親孝行を良しとする儒教の国から西洋的な自分のことを優先する個人主義へ変わっていく日本を表現。未亡人の母は娘と息子を育てるために売春婦になります。子どもの成長を楽しみにしていましたが、やがて職業がばれて、子どもたちは母親から離れていきます。母親を「ふしだら」となじる息子に対し、母親は「久しぶりにお母さんと言ってくれた」と泣きます。その結末が哀れ。1つのカットが5分も6分もかかるので、出演者たちには長い緊張を強いられて大変だったようです。

シナリオ文庫第11集裏表紙の広告。この1頁目に木下監督は「『日本の悲劇』は戦争で家を焼かれたり、親兄弟をなくしても、自分たちの悲劇を自覚しないで自殺してしまうというごくありふれた話です。私はこのような単純な人たちを描きたいと思った。(望月)優子という戦争未亡人は今までの母ものに出てくるような立派なお母さんではないが、私はこのような単純な人たちをどうしても憎むことが出来ない。日本の政治家たちは、日本をなんとかして文化国家に建設しようとしているが、こうした不幸な人たちは巷にあふれている。どのような社会機構でも、どんな政治形態の中でも、人間自体は不幸であってはならないと思うのです。」と書いています。

【キーワード3】民主主義と社会派

・木下監督は中国戦線での実体験を経て、国策映画時代の情報局による厳しい検閲を受けながら製作しました。敗戦後はGHQの民主化政策に沿いつつ、戦後民主主義映画監督を代表する一人として成長します。時代の空気を敏感に捉え、市井の人々を見つめ続け多くの社会派作品を世の中に送り出しました。

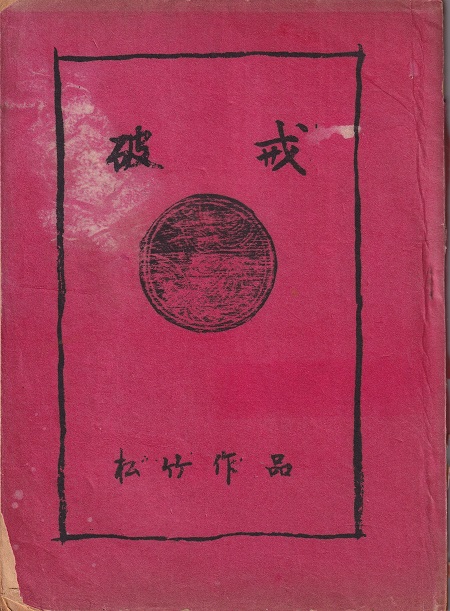

『破戒』1948年。島崎藤村原作。主人公の先生が被差別部落出身であることが知られ、学校を去ることを子どもたちに話す場面で、主人公は同じ人間であることを訴え「虐げられた人間が幸福に生きていける社会を作るため一生懸命に努力します」と言います。人間性を抑圧する社会の仕組みに対する人道主義的な怒りを表現しています。

脚本の表紙の色にも、私は監督の思いを感じるのですが、如何でしょう?

【キーワード4】実験と革新

・映像表現への実験精神が旺盛で、全編斜めに撮影された『カルメン純情す』の他、下掲2作品のように革新的なアイデアと技術を多く作中に取り入れた作品を作っています。

・同時代の映画監督よりもいち早くテレビの業界に進出し、記録映像やアニメーションなど固定の枠に捉われず多様な様式を取り入れて、映像の表現を自由自在に駆使しました。

『野菊の如き君なりき』1955年。伊藤佐千夫の『野菊の墓』原作。老人になった政夫が、民子と出会った頃の回想シーンを楕円形の白い枠の中で描いています。

『笛吹川』1960年。深沢七郎原作。木下監督初めての時代劇で、フィルムに大胆な彩色を施して表現しています。青色は魂、死、命を、オレンジ色は欲望、戦争、情熱を、緑は自然、冷静な感情、平和の意味を込めています。戦国時代、笛吹川のほとりで暮らす貧農一族の生き様を実験的映像美で描いた作品。

(「とっておき十話」④には「『日本の悲劇』でリアル感を出すために、ニュース映画のフィルムも挿入した。ストライキ、デモ、一家心中の新聞記事、自動車強盗など。それに合わせてドラマ部分のトーンも現実感のあるものにと、いっさいレフレクターを使わないで撮ってもらった」と書いておられます。「とっておき十話」③で「僕は、人のやらないことをやりたいほうだから」と大喜びで初の劇場用カラー映画を引き受けたことについても語っています。実験精神旺盛な様子が伺えます)

【キーワード5】クイアとフェミニズム

・『惜春鳥』1959年。木下監督によって育てられた佐田啓二、津川雅彦、石浜朗、小坂一也、川津佑介、山本豊三など若い俳優たちが一同に出演した青春映画。木下監督は、本作でみられるように男性同士の親密関係を描くことで、自らのセクシュアリティーを映像に投影し、クイアな感性を見せています。

・「柔の木下」として知られている木下監督は、日本社会において弱い立場にありがちな女性を代弁したり、子どもや被差別者などのマイノリティを思わせる対象を表現する作品も多く、フェミニズム的な思想を伺うことができます。

『お嬢さん乾杯!』1949年。原節子唯一の木下映画出演作。原が演じる没落貴族のお嬢さんと新興のお金持ちで佐野周二演じる兄がお見合いをします。「雷に打たれた。まるで天上の美女だ」とすっかり好きになったが、だからこそ自分にはふさわしくないと落ち込む兄を、佐田啓二演ずる弟がギターを弾いて慰めます。戴さんの説明によれば、「兄の言葉を聞いて弟は一瞬嬉しそうな顔をする。兄は自分のモノという表情か。もしもお嬢さんのところへ兄がいったら、ちょっと悔しい。弟のある意味嫉妬。木下のクィアな感性を見ることができる」ということでしたが、ちょっと見にはわかりませんでした。

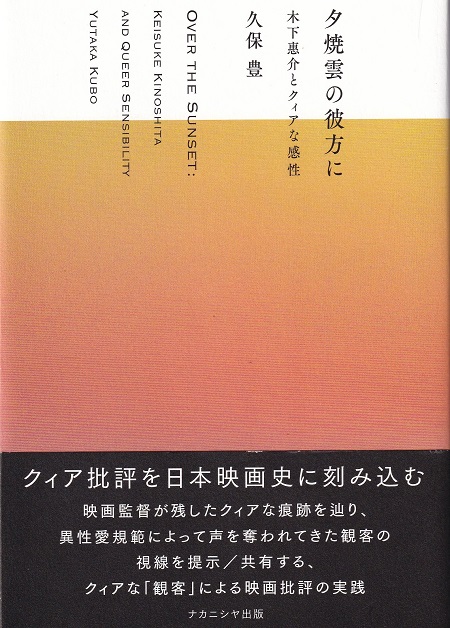

昨年、知り合いの金沢大学准教授久保豊さんが『夕焼雲の彼方に 木下惠介とクィアな感性』を著され、寄贈頂いたその本も展示しています。戴さんによれば「クィア」という言葉は、性的マイノリティを表す言葉として良く用いられていますが、現代のクィア理論では「マイノリティを抑圧・差別する社会的な権力構造」に抵抗する視点として位置づけられているのだそうです。

【キーワード6】ファッション

・幼少期から潔癖症と言えるほどの完璧主義者で、またお洒落に敏感な少年だったこともあり、生涯を通じて洋服など見た目のお洒落に強いこだわりを持っていました。

・ファッションに対する強い意識は作中にも感じられ、登場するキャラクターの衣装や小道具にまで演出の一環としてこだわり、数多くの作品に木下監督の美意識が窺えます。ちなみに戴さんが記念館で最初に手掛けた展覧会は「Colorful Identity 木下惠介のネクタイコレクション展」でした。男性のアイデンティティの象徴でもあるネクタイは全てフランスとイタリア製でたくさんお持ちだったそうです。

【キーワード7】中国。

・木下監督は中国映画界と積極的に交流し、1956年代表作『二十四の瞳』を携えて、1977年にも日中文化交流協会映画人代表団団長として吉永小百合さんらと訪中しています。

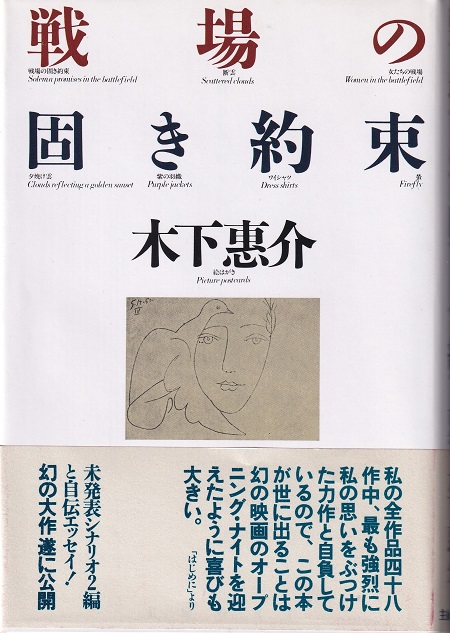

・映画監督人生最後に作ろうとしていた『戦場の固き約束』は日中合作映画で準備が進められていましたが、予算と当時の日中の政治的関係で幻に終わりました。記念館の2022年度特別展示「木下惠介と戦場の固き約束」では、出征時に撮影された記念写真や軍隊時代の写真、戦争をテーマにした6本の木下作品のスチール写真や映画ポスター、脚本などの映画資料、それに『戦場の固き約束』のシナリオの一部を紹介されたほか、昨年12月には先に少し触れた劉文兵准教授の講演会「木下惠介と中国の絆」も開催されました。

今回の展示でも、軍隊時代の記念写真を始め、ご遺族から寄贈された貴重な写真の数々を拡大して紹介しています。

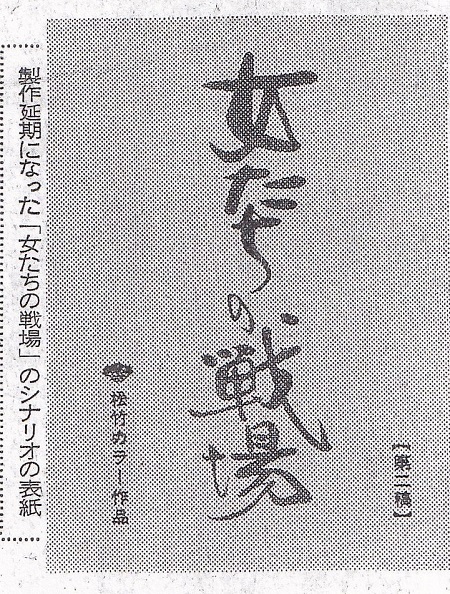

展示している木下監督の著書『戦場の固き約束』には、この未発表となった『戦場の固き約束』と、同じように幻となったもう1作『女たちの戦場』のシナリオが載っています。「暗い」という上層部の感想と予算の関係から映画化されなかった作品です。帯に書いてあるように「最も強烈に私の思いをぶつけた力作」で、自身の従軍体験を反映した作品です。わたくし的には『女たちの戦場』が大変良かったので、シナリオから抜粋して紹介しています。お読みいただければ嬉しいです。

先述『とっておき十話」⑩の見出しは「“戦争と女性”を よみがえれシナリオ」です。そこに載っているのが上掲の『女たちの戦場』のシナリオ表紙です。カラーでないのが残念ですが、やはり怒りを込めて、赤い色かもしれないと想像します。記事の中で「僕は、その“愛国心”というものに疑問を感じる。国民一人ひとりではなく、国体を守ることを最優先させたそれであるからだ。僕はなによりも人の命をいとおしく思う。(略)僕は、平和への願いを映画に託したい」と書いておられます。生前映画化できなかった木下監督の無念さを思うと、どなたか、志を引き継いで映画にしてくださらないかしら、と心底願います。

最後に戴さんから今後の記念館の予定を紹介。8月26日には「木下惠介とその兄弟たち」をテーマに木下監督の妹楠田芳子さんのご長男をお招きして対談。9月から来年7月までは特別展示「木下惠介と111のキーワード」をされます。今回は7つのキーワードでお話し頂きましたが、戴さんが調べた結果111ものキーワードが見つかり、その背後に潜んでいる物語を通じてその全貌を明らかにするというものだそうです。生誕111周年に111のキーワード、大変な数ですね‼

さらに月一で上映されている作品の10月から来年3月のテーマは「木下惠介にみる地理学」だそうです。浜松に行かれる際には、ぜひ木下惠介記念館をお訪ねいただければ嬉しいです。詳しくはこちらをどうぞ‼

さらに月一で上映されている作品の10月から来年3月のテーマは「木下惠介にみる地理学」だそうです。浜松に行かれる際には、ぜひ木下惠介記念館をお訪ねいただければ嬉しいです。詳しくはこちらをどうぞ‼

会場からの質問

1.『陸軍』は、脚本の段階で検閲されましたが、映画になってからの検閲はなかったのでしょうか?

この場面で明確な回答はなかったのですが、牧野守「資料1 映画検閲取締に関する文献の解題」(『日本映画検閲史』2003年、パンドラ)によれば、「昭和16年度以降に於ける切除処分は、日本映画に付ては僅かに2件、56mに過ぎない」そうです。「脚本事前検閲に依りて」修正された作品が増えたことや指摘箇所が多い作品は自ら取り下げていたからです。太田は「事前検閲が通った作品は2週間は上映されていたはずだ。戦争末期になると、映画には戦意高揚だけでなく「慰安」という意味合いもあった。同じような思いの母親も多く、検閲によって切られたとなると、それが軍への批判を招く恐れがあると考えたのかもしれない」と申しています。その頃は映画会社も今でいう軍へ「忖度」し、「自己規制」していたのでしょう。そうした軍の意向に沿った作品を作ることに木下監督自身は「怒りを抑えきれなかった」ので辞表を書いたのです。

2.『陸軍』の1年前に田坂具隆監督が陸軍省後援で『海軍』を松竹で作っている。田坂監督からすれば10歳ほど年下の木下監督が、大勢いる松竹の監督の中から抜擢されたのは、松竹の推薦があったのか?

戴さんによると「木下監督はデビュー作『花咲く港』(1943年)で黒澤明監督と同時に『山中貞雄賞』を受賞していて、デビュー当時から大変注目されていました。2作品目は疎開政策の映画『歓呼の街』1944年を撮っているので、陸軍省からの評価もあったのでしょう。なぜ、木下監督が選ばれたのかは、もう少し調べてみます」とのことでした。

(前述『とっておき十話』①によれば、『歓呼の街』でも検閲の元締めである情報局に「国策に忠実な日本人は、もっと喜び勇んで疎開するはずだ」と怒鳴られたそうです)

15時終了の予定が伸びたので、次の予定で帰られた方も幾人かおられましたが、最後に恒例の記念写真を撮りました。

名残惜しく、終了後も和やかに歓談。浜松市出身のお客様から「昔、映画館をやっていた蔵が今も浜松市内に残っているので、映画関係資料があるのではないか?」との情報も寄せて頂きました。早速戴さん調査されるそうです。こういった情報はありがたいですね。

翌日、参加いただいた方から届いたメールには、

「早く着いたので展示をじっくり見ていました。シナリオ集があるのにびっくりしました。講演も興味深く、質疑応答も楽しく、いずれは木下惠介記念館に行きたいと思いました」と書いて下さいました。この方は、展示をご覧になって「黒澤さんと木下さんに交流があったことが分かったのが気付きだった」と仰って下さったのですが、黒澤さんの呼びかけに、市川崑、小林正樹と共に応じて結成した「四騎の会」のことでしょうか。または「とっておき十話」④で『日本の悲劇』について書かれた「もとはといえば、黒澤明監督に頼まれて小田基義監督第一回作品にと書いたシナリオ」だったことでしょうか。「柔の木下」「剛の黒澤」の二人は戦後の日本映画界を大いに牽引してきました。没年も同じ1998年です。

別の方からは、

「戴さんの発表は非常にわかりやすく、あれもこれも見てみたいなぁと楽しみが増えました。特に『笛吹川』の部分カラーは現代美術みたいで斬新!斜めのカルメンの続編も見てみたいです。『陸軍』も検閲を逃れてどれだけ反権力を表現するかが腕の見せどころ、あの母の見送りも訴えるものがありました。戦争などなければ、木下惠介や小津安二郎たちのキャリア中断もなかったし、山中貞雄監督を失うこともなかったです。しかし、木下惠介は戦争の経験を戦後最大限活かし、民主主義を進めるうえで貢献したのですね。非常に勉強になりました。」と書いて下さいました。

写真で見る通り、笑顔がチャーミングで知的な戴さんのお人柄に魅了された人も多かったと思います。この日の講演のために随分と準備して下さいました。展示資料貸し出しにも戴さんに大いに助けて頂きました。本当にありがとうございました。そして、暑い中を参加いただいた皆様にも心から御礼を申し上げます。展覧会は10月2日までですので、戴さんに教えて頂いた上記内容も参考になさって、ぜひお越し頂いてご覧頂きたいです。ご来場をお待ちしております‼

【9月30日追記】

表紙の色がどんなだったか知りたかった『女たちの戦場』シナリオ表紙の色が、今日分かりました。白地に赤色で中央に縦書きで『女たちの戦場』と書いてありました。