2022.06.26column

「川喜多長政と中国」展ー映画の国際交流をもとめて」最終日

2か月にわたって開催した「川喜多長政と中国」展ですが、無事に終えることができました。来場いただいた皆様、そして貴重な資料をお貸しくださった公益財団法人川喜多記念映画文化財団様と日本映画史家本地陽彦先生に心より御礼を申し上げます。そして、ビデオメッセージをお送りいただいた海口経済学院准教授の高橋伸彰さんと北京国際映画祭プログラミング・アドバイザー蔡剣平さんにも厚く御礼を申し上げます。

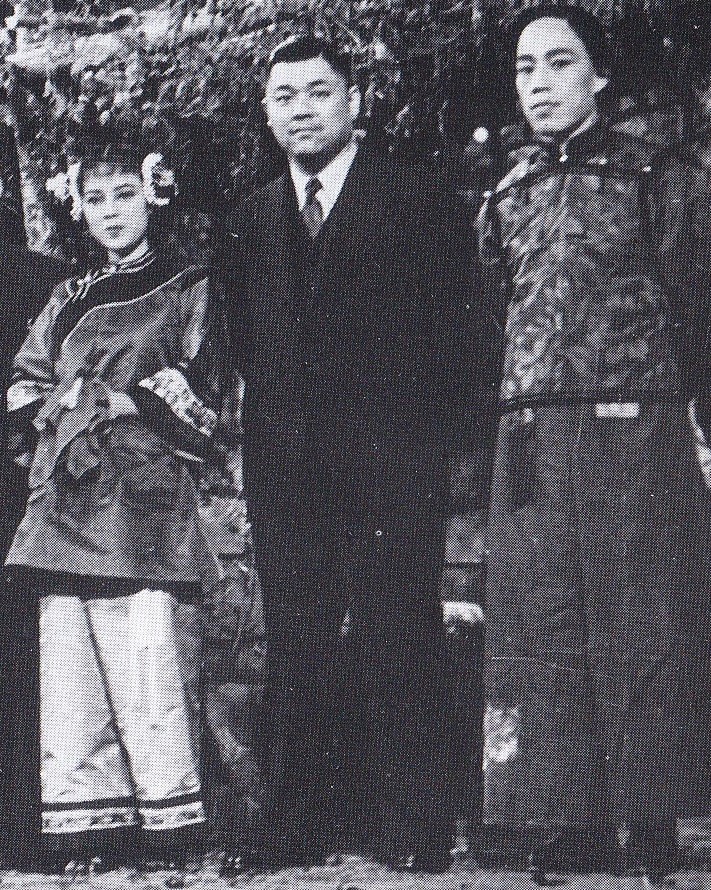

少しでも川喜多の生き方を知って貰いたいと思いながら話をしてきましたが、終わり間際になって昨日今日と少々意外なことに気付かされ、正直、面食らってもいます。19日に上映した『おもちゃ映画で見た日中戦争』をご覧いただいた中国からの留学生2人の感想を、引率して下さった大学院の先生経由で教えて貰いました。その答えの最初が「当初は、右翼の集まりだと勘違いしていたようなのですが」で始まりました。その大学院生さんは来日して通った別の大学で汪兆銘を評価する教員の授業を受けていたらしく、そのことが影響したようですが、そういう風に受け止められるかもしれないということを全く想定もしていなかったので、驚きました。川喜多長政をご存じじゃない人が多いように思われ、人目を惹いて、関心を持って貰えるよう有名な山口淑子さんが、“李香蘭”として演じた『萬世流芳』の写真を用いたのですが、この安易な発想が誤解を招いたのかもしれません。

今回の映像をご覧になったことで、大学の授業で取り上げてくださったようです。その先生によれば「やはり日中の歴史教育には大きな溝があると感じました。例えば、日本では真珠湾攻撃の日は多くの人が知っているが、盧溝橋事件の日はいつか知らない、あるいは柳条湖事件と勘違いしている人すらいる、と伝えると、彼らは驚いていました。さすがに汪兆銘政権や日中戦争の経緯を知らない中国人留学生はいないと思われます(原爆がどこに落ちたのか、どこの国が落としたのかを知らない日本人学生がいないように)。」と綴られていました。ともあれ、二人の留学生さんは、『おもちゃ映画で見た日中戦争』が、事実に即して評価していたことに驚いておられたそうです。相互理解を深めるために、基本的な事実の掘り起こしこそが大切だと改めて思います。

その“李香蘭”こと山口淑子さんの『李香蘭 私の半生』(1987年、新潮社)、

日本経済新聞に連載された『私の履歴書』を書籍化した『「李香蘭」を生きて』(2004年、日本経済新聞社)、

そして、佐藤忠男が書いた『キネマと砲聲』(1985年、リブロポート)も読んだというお客様が最終日に来館。19日の上映会にキャンセル待ちで登録していた漫画家のグレゴリ青山さんでした。当日無断キャンセルが続き、急なことで参加してもらえず、本当に申し訳ないことでした。お話をしていて、彼女にこそご覧いただきたかったなぁと残念に思いました。来館は3度目。

今も朝日新聞夕刊で連載が続いている「まだまだ勝手に関西遺産」でイラストを描いておられます。2019年9月12日当館を紹介していただいた回にもイラストが添えられています。そのグレゴリさんは、1920~30年代の大連、青島、ハルピン、上海を舞台にした連作漫画『コンパス綺譚』(2017年、龜鳴屋)を限定531部発行されていて、本には川喜多長政は登場していませんが、そのころの上海映画界、この地を訪れた詩人の安西冬衛、少年時代の三船敏郎、金子光春夫妻、内山書店の内山完造、作家の魯迅、郁達夫、女優の阮玲玉、男優で亡命朝鮮人の金焔らが登場する作品のようです。残念ながら府内の図書館に所蔵はなく、オークションでも見つからないので読むことができませんが、執筆にあたって相当勉強されたのでしょう。1937年日中戦争が本格化する前の1936年で物語は終わっているので、いわば、今回の展示はその続きのようなものかと。

展示を通して、私が一番興味を持ったのは、軍に依頼されて川喜多が事実上の最高責任者となった“中華電影”のプロデューサー張善琨(写真中央)です。終戦後「漢奸」の容疑を掛けられた折、釈放に川喜多が尽力した話は前回書きましたが、韓燕麗先生の『ナショナル・シネマの彼方にて』(2014年、晃洋書房)によれば、「戦後における張善琨と台湾に移った国民党政府との緊密な関係を考え合わせると、彼は国民党のために秘密工作を担当していた可能性が大きい」との見方(79頁)で、彼は蒋介石から栄誉賞まで授与されているそうです。ところが彼は、国民党が歓心を買うような日本が侵略者であるイメージを植え付ける映画を一本も作っていないばかりか、逆に日本で10本の映画作品を作っているそうです。川喜多が日本の国策を押し付けるような映画を中国で作ろうとしなかった姿勢と共通します。グレゴリ青山さんには、この二人を軸に、できることなら『コンパス綺譚』の続編を書いて欲しいとお願いしました。

そのグレゴリ青山さんから「(敗戦後の収容所で、山口さんが12月8日銃殺刑に処せられるとの新聞報道があって怯える日々の中で、みんなが寝静まったある時)川喜多さんが山口さんに『一緒に逃げよう』と言ったと書いてある」と聞いて、びっくり。同じ場面『李香蘭 私の半生』にはそんなことが書いていないのに、確かに『「李香蘭」を生きて』には書いてありました(112頁)。「酒が言わせた言葉だったのだろう」とわずか5行の文章の中で。なぜ、敢えてそんなことを日経新聞の連載で書く必要があったのかと思ったのが正直なところ。ビデオメッセージを寄せてくださった蔡剣平さんは「本当は彼(川喜多)がどう考えていたかは本人しか知らないわけですが」と語っていましたが、同様に「山口淑子さんしか知らないわけですが」ですね。

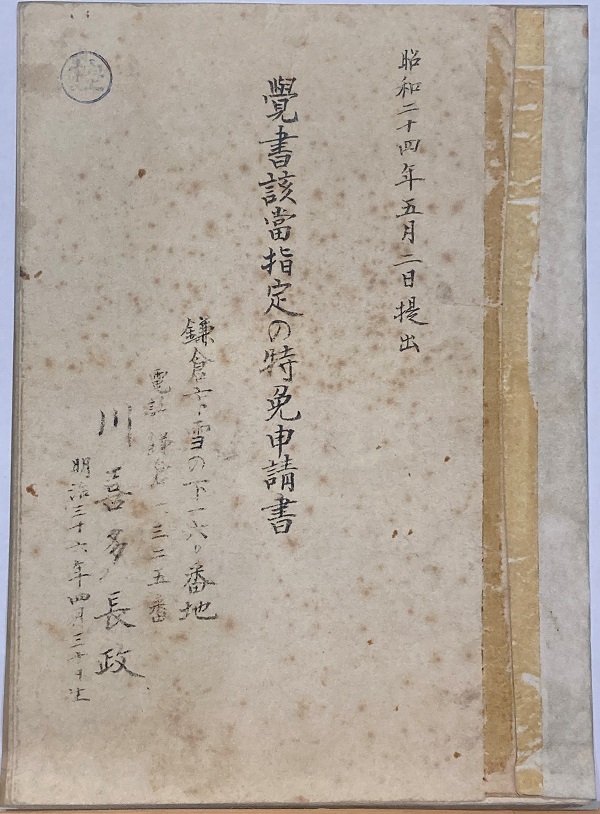

川喜多長政が内閣総理大臣吉田茂宛てに提出した「覚書該当指定の特免申請書」の控えは、貴重な資料なので、額に入れての展示でした。1939(昭和14)年6月から1941(昭和16)年12月7日まで中華電影有限公司副社長であった川喜多が「軍の御用機関として、軍国主義や国家主義の宣伝に活躍したと判断されたのは事実と異なる」として、1947(昭和22)年11月に公職追放令該当者の指定を受けたことは不公平だと特免申請をした折の70頁に及ぶ控えです(川喜多の指定は1950年秋に解除されます)。この中には国内外多くの人々からの貴重な証言が添付されていて、その一つ一つを読みながら、改めて川喜多がやってきたことの素晴らしさに感動を覚えました。彼は国際主義者として「映画事業の一角から途が開け、漸次各方面に影響を及ぼし遂に全面的和平の機運を醸し出せれば」とひたすら願い、行動した人でした。今とは異なり、映画がとても重要視されていた時代でもありました。

展示には加えられませんでしたが、晏妮さん著『戦時日中映画交渉史』(2010年6月、岩波書店)やそれに先立つ前掲の佐藤忠男さん著『キネマの砲聲』などが中国で翻訳出版されて、状況が少しずつ変化していますが、それ以前は川喜多は侵略者として罵倒される一方だったそうです。最初に書いた留学生を引率して下さった先生は「山口淑子が自伝で書いていることは事実かもしれませんが、幼くして利用された存在ではあったとはいえ、戦争責任と全く無関係であることはないですし、それは日本側ではなく、中国側が判断することかもしれないと感じました」と感想を述べてくださいました。戦後ずいぶん経ちましたが、なかなか歴史は複雑です。だからこそ戦争を始めてはならないのだと改めて思います。今回の展示が日中相互理解の小さな小さな一歩にでもなれたなら嬉しいです。