2024.05.26column

今日のお客様と

今日午前中に来館の2人は、ニューヨーク大学学生のウェイハンさんとキャメロンさん。4月10~13日にニューヨーク映画博物館で開催された「オーファンフィルム(孤児映画)シンポジウム2024」で、4月11日当館の紙フィルムを用いて発表されたバックネル大学のエリック・フェーデン教授とジャクソン・ルビアーノさんの発表を聴講され、興味を持たれて来館いただきました。

今は「毛利清二の世界 映画とテレビドラマを彩る刺青展」をしているので、それに関する映像を見てもらいつつ、大森くみこさんが活弁をつけておられるアニメーションも見てもらって、大森さんの写真を見せたところ、4月に行われた米国4都市15公演活弁ツアー「The Art of the Benshi」の最初の公演地ニューヨークBAMでの公演を二人ともご覧になっていて、「大森さんのお顔に見覚えがある」と嬉しそうに話して下さいました。「Benshi」という言葉は、すっかり彼の地で馴染んでいるような気さえしました。

今は「毛利清二の世界 映画とテレビドラマを彩る刺青展」をしているので、それに関する映像を見てもらいつつ、大森くみこさんが活弁をつけておられるアニメーションも見てもらって、大森さんの写真を見せたところ、4月に行われた米国4都市15公演活弁ツアー「The Art of the Benshi」の最初の公演地ニューヨークBAMでの公演を二人ともご覧になっていて、「大森さんのお顔に見覚えがある」と嬉しそうに話して下さいました。「Benshi」という言葉は、すっかり彼の地で馴染んでいるような気さえしました。

来館頂いたことを早速エリック先生と大森くみこさんにも伝えました。米国から帰国後大森さんは腰痛で入院されていましたが、今日退院の知らせをSNSで知りました。慣れない土地での大役は心身ともに大変だったのでしょう。彼女は「Benshi」界の宝ですから、無理せず養生第一で過ごしてもらいたいです。

今夜、ウェイハンさんからメールが届き嬉しいことが綴ってありましたので、部分コピペしてご紹介します。

………ニューヨークで古い日本映画を観に行くと、いつも京都おもちゃ映画博物館の名前とロゴを見ました。4月のオーファンフィルムシンポジウムで紹介されたペーパーフィルムがとても面白かったので、この素晴らしい美術館に行くことにしました!ペーパーフィルム、幻燈機(錦影絵含む)、その他フィルム関連の情報をたくさん教えていただき、ありがとうございました。私は多くのことを学びました。古いフィルムを収集し保存することは容易ではないので、この博物館の運営にご尽力いただき本当に感謝しています。そして、私はあなたを訪問して話す機会を得ることが出来て幸運です!来月ニューヨークに戻ったら、京都おもちゃ映画博物館での体験を仲間や友達と共有するつもりです。私は今、日本語を勉強しているので、次回博物館を訪れる時は(おそらく来年)日本語で話せるようになりたいと思っています。素晴らしい経験をさせていただきましたことに改めて感謝申し上げます。…………

小さな町家の博物館だったので、想像とは違って本当はガッカリされたのかもしれませんが、連れ合いと二人、一生懸命あれこれ引っ張り出してご覧に入れ、説明しました。その思いは頂いたメールからも伝わったように思い、とても嬉しく思っています。

そして、エリック先生からも連絡があり、28日9時に来館されることに。先駆けて東京でたくさんの紙フィルムを集めてデジタル化作業をこなされました。素晴らしい成果です。その様子をX(旧Twitter)で見ることが出来ます。https://x.com/Kamifirumu是非、クリックしてご覧下さい。

彼等の背後に写っているシャツに唇が一杯描いてある個性的なお召し物の男性は、刺青展を観たいという女性に付き添って来られたのだそう。その女性は大阪の彫師さんにこれまで3回彫って貰っているのだそうです。1回にどれぐらいやって貰っているのか興味本位で尋ねましたら、一日8時間だそうです‼ 想像以上の長さでした。岐阜から来られるので、彫師さんは一日空けて待っていてくださるのだとか。右腕の部分を見せて貰いましたが、白い肌にとても色鮮やかで見事でした。「さぞかし痛かったでしょう?」とまたも尋ねましたら、「施術中は緊張しているから、翌日は筋肉痛がする」と笑って答えて下さいました。熱なんかはでないそうです。

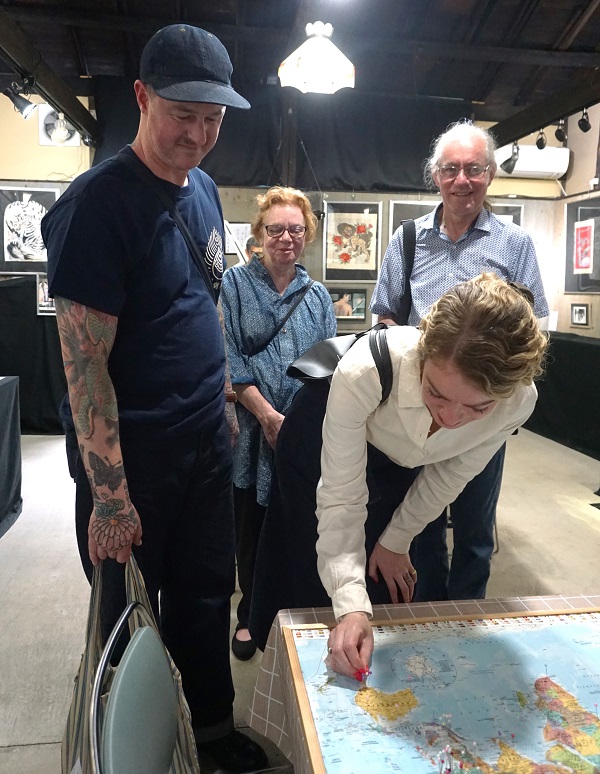

そうこうしているうちにオーストラリアのメルボルンからご家族4人が来館。地図にピンでマーキングしてして下さっているお嬢様ご夫妻はメルボルンで共に彫師をされているそう。お父様はおもちゃ映画の映写体験を奥様と一緒に面白がってくださいました。この展覧会のことを京都の彫師さんからお聞きになって見にきてくださいました。

ご主人Matt Wisdomさんの腕の彫り物がどうしても目に入ってしまうので声をかけましたら、気安くOKが出て見せて下さいました。

東京、メルボルン、京都で彫ったそうです。前には立派な般若の彫り物。後ろには不動明王座像が。

居合わせた他のお客様と一緒に「ワ―ッ」と思わず声が出て、「凄い!凄い‼」の一言。日常では目にすることがほぼないので圧倒されました。火曜日に世界遺産東寺の五重塔などを見学し、本物の大きな仏像を拝んできたばかりでもあり、こうして人間の体に彫られた像にも圧倒されました。色が綺麗です。他の彫師の方に尋ねましたが、刺青の染料は海外から仕入れていると仰っていました。

両ひざの菊と牡丹はご主人の手によるそうです。「どうして刺青を入れるのですか?」と尋ねたら「綺麗だから」と即答。オーストラリアでは18歳以上ができるそうです。海外の人はファッションの一部として自己表現にタトゥーを入れていますね。丁度その時居合わせた岐阜からお越しの彫師さんは、英語であいさつし、流暢に会話をされていましたので尋ねましたら、オーストラリアも含む世界各地で刺青の仕事をされていたのだそうです。随分古い曲ですが、藤島恒夫の「包丁1本、晒に巻いて」(月の法善寺横町)♪の歌を思い出してしまいました。

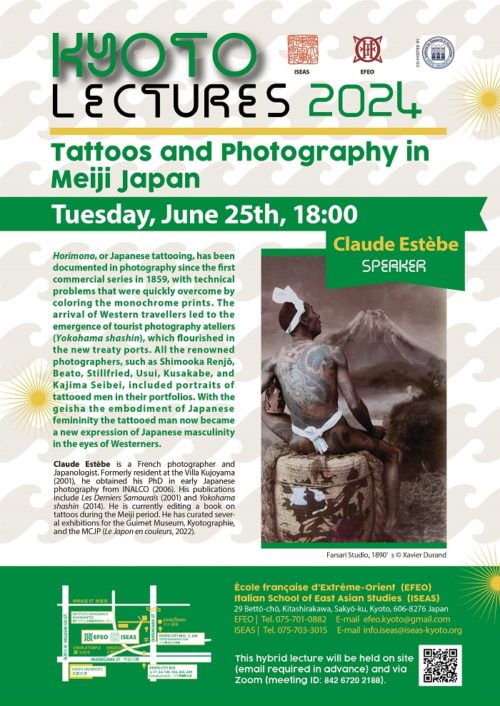

来館の皆さんには、6月25日国立フランス極東学院で開催される明治の日本の刺青をテーマにした講演会のお知らせをしています。QRコードを読み取って入れば、遠方からも無料で予約不要で聴講できます。このご夫妻も興味があるとチラシを手にして下さいました。

こうして愉快な時間をご一緒した人々と、縁あって異なった場所から同じ講演を共有できるというのも今の世ならですね。名残惜しく思いながらご家族を見送りました。

刺青をテーマにした展覧会は珍しいので、見に来て下さった方々との出会いや会話も珍しく、私の好奇心のスイッチがONに。この展覧会「毛利清二の世界 映画とテレビドラマを彩る刺青展」は6月16日で第1期が終了し、通期展示3点を除いて総入れ替えをして6月19日から第2期をします。第1期最終日の16日には、毛利清二さんにお越し頂いてギャラリートークをします。その参加者募集は6月1日に広報しますが、会場が狭いので人数に制限がございますこと、先にお詫びしておきます。まだ、第1期をご覧になっておられない方は、ぜひ今のうちにお越しくださいね。ご来場を心よりお待ちしております!!!!!