2024.06.12column

読売新聞京都版で、伝説の刺青絵師・毛利清二さんへのインタビュー記事が大きく掲載‼

いつ載るかなぁ、と楽しみに指折り数えて待った甲斐がありました。11日、発行部数が多い読売新聞の京都版に写真4枚も用いて毛利清二さん(94歳)へのインタビュー記事が載りました‼

これがカラーであればもっと綺麗なのですが、それは贅沢というものですね。ネットでの配信では全てカラーでご覧になれるそうです。5月29日記者さんの取材に対応するため、毛利さんはわざわざ着替えて出直されたそうで、スキッと決まっていますね。いつも思うのですがスタイル抜群で姿勢が美しいです。そして、お洒落。この日も恰好良いですね💗 おかげさまで、新聞を読まれた方からの問い合わせが続いています。紙面の都合で開館時間が書いてありませんが、水曜~日曜の10時半~17時までです。もう一つ、今日決まったことですが、第2期初日の19日(水)は展示の最終点検のため13時から開始します。どうぞ、宜しくお願いいたします。

毛利さんが刺青を描く際は、先ず台本を読んでから、俳優さんの好みも反映しながら下絵を描きます。それを監督や俳優さんらに見せてOKが出たなら、特殊な絵具と筆を使って直接俳優さんの肌に描かれます。その時下絵は一切見ないそうです。「全部頭の中に入っているから」と。そうして描き続けてきた下絵が相当数あり、今まで大切に残しておられたことが立派です。今回はその中から選りすぐりを初披露して下さるという特別な展示です。一点一点にその時の俳優さんとの語らいや絵に込めた思いもあるでしょう。16日毛利さんをお招きしてのギャラリートークでは、展示しているそれぞれの下絵について毛利さん自らお話しくださいます。どのような話が聞けるのかとても楽しみですね(専用QRコードから要予約、定員あり)。

結局皮膚科学会に参加された先生の来館はお一人だけで、他に心理学の先生もお一人来られました。時間がなくてゆっくり話をお聞きすることもなかったのが悔やまれます。展覧会に足を運んで下さった方々と話していると気軽に彫り物を見せて下さる人と、そうではない人に分かれます。その写真をアップすると意外なほど「いいね」を押す人が多いです。ごくまれに「一生ものに、彫っているのは、残念至極だ。なんとかならんのかな」という意見がコメントされますが、刺青はもはや自分自身を表現する手段の一つになっています。

それでも海水浴場で、ホテルのレストランで、温泉のお風呂で、、、と様々な場所で刺青をさらすことが禁じられているのが現実のようです。ネットで温泉のお風呂に入れると調べて行っても、現地に行けば「タトゥーのある人の入浴はお断り」の張り紙があったりすることも。今回は東映、東映太秦映画村・映画図書室の協力で開催していますが、その東映は、山本芳美先生の『イレズミと日本人』によれば、「(東映は)戦後、GHQの統制が解けたのちは大衆が喜ぶチャンバラ映画をつくり、それがあきられたとみるや仁侠映画を、そしてやくざものでもよりリアルな実録路線へ移行し、さらにポルノや不良番長ものなどを製作し、その後は『鬼龍院花子の生涯』などの女性観客を意識した文芸大作(にして変形やくざ映画=ママ)を製作していった。一つの路線が当たるとなると、そのジャンルを蕩尽するまで集中的に製作するのが東映スタイルである。この東映が生みだした大量の仁侠映画、やくざ映画が、「やくざ者=イレズミ」との日本人のイメージ形成に大きく影響を与えたことは疑いないだろう。」(107頁)と書いておられます。

さて、今日は毛利清二さんに一度だけ背中に刺青を描いて貰ったことがあるという俳優の峰蘭太郎さんが来館。懐かしいARRIFLEXのカメラにご満悦の様子。

さて、今日は毛利清二さんに一度だけ背中に刺青を描いて貰ったことがあるという俳優の峰蘭太郎さんが来館。懐かしいARRIFLEXのカメラにご満悦の様子。

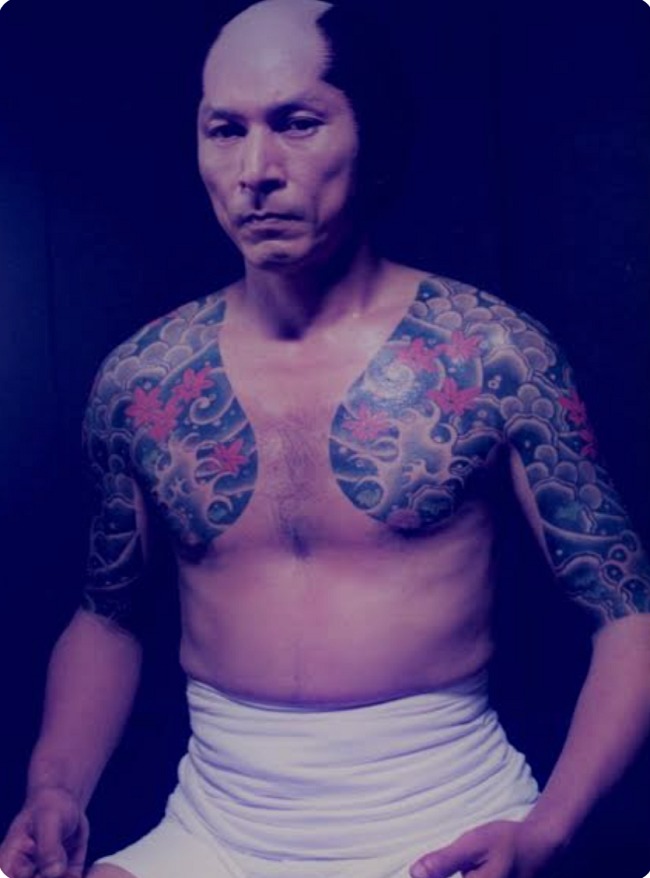

北大路欣也さん主演のテレビのスペシャル番組『清水次郎長』の時の峰さん。恰好良いですね💗高倉健さんも高橋英樹さんもそうですが、錚々たる俳優さんたちは普段は汗かきなのに、傍で見ていても刺青を描いた時は汗をかかないのだそうです。撮影が終わるまで持たせようとする意識が凄く高いと仰っていましたし、「はたいていたベビーパウダーの上から本番直前に蒸しタオル1枚を掛けると瞬間に色が鮮やかに見える。生きたものに見えた」と毛利さんの繊細な神経、気配りの凄さを称えておられました。

北大路欣也さん主演のテレビのスペシャル番組『清水次郎長』の時の峰さん。恰好良いですね💗高倉健さんも高橋英樹さんもそうですが、錚々たる俳優さんたちは普段は汗かきなのに、傍で見ていても刺青を描いた時は汗をかかないのだそうです。撮影が終わるまで持たせようとする意識が凄く高いと仰っていましたし、「はたいていたベビーパウダーの上から本番直前に蒸しタオル1枚を掛けると瞬間に色が鮮やかに見える。生きたものに見えた」と毛利さんの繊細な神経、気配りの凄さを称えておられました。

どうしても興味があるのが「ベンジン」。それで峰さんにも聞いてみましたら、今も撮影所ではベンジンと綿が一緒に置いてあるそうです。これには正直驚きました。今でも最初に綿にベンジンを含ませて拭くと特殊な化粧が直ぐに拭き取れ、後は白いコールドクリームで落とすのだそうです。皮膚に悪影響はないのか?と心配になりますが、「60年間ずっとそれでやってきている」と今も美しいお顔のままに仰いました。絵具が皮膚に付いたままよりは手早く落とせるほうが良いと撮影所が判断しておられるのかもしれません。

いろんな撮影についてのお話を聞いているところに、ハワイのホノルルから双子のご兄弟が来館。双子の来館は初めての事だろうと思います。私の左隣がJAREDさん、その右隣がJAYさん。特におもちゃ映画と映写機に興味を持って下さいました。東映の剣会役員を経て、現在もOBとして活躍されている峰さんと一緒に記念写真を撮りました。峰さんは毛利清二さんの後輩にあたります。

ホノルルから来館は2組目。つながったばかりのインスタの写真から仲良しの兄弟ぶりが伝わってきます。お会いできて良かったです。日本の観光を楽しんで下さい‼

そこに、もう一人加わって下さったのが、アメリカのペンシルベニア州ピッツバーグ市にあるピッツバーグ大学大学院生の李相圭さん。日頃からお世話になっているロチェスター大学のジョアン・ベルナルディ教授がピッツバーグ大学で講演され、その時におもちゃ映写機の実演もされたのだそうです。その時の授業で興味を持って訪ねて来てくださいました。来週も再訪して研究に活かしてくださることに。

その李さんから「どうしてヤクザの展示が?」と質問され、「映画やテレビドラマ用に俳優さんに描いた刺青の下絵を初めて一般公開するとても珍しい展示なのです」と説明しましたが、前掲の山本芳美著『イレズミと日本人』107頁の続きの文言「(1960年代から70年代にかけて集中的に)東映をはじめとして製作され続けているやくざ映画は、ハリウッド映画などで日本のやくざ社会を描く際や、海外にある美術館の展示などにも反映されるようになっている」とあり、李さんもそのイメージ「イレズミ=やくざ者」に依っての問いかけだろうと思います。でもミュージアムで出会って綺麗な彫り物を見せて下さる人達は、そうしたイメージとは関係なく、自分自身の考えで、痛みと時間とお金を費やして完成させた「自分だけの刺青」を何よりも大切に愛おしく思っておられるのだなぁと感じています。とりわけ若い人にそういう考えの人が、彫る側にも彫って貰う側にも多いように見受けます。やくざ映画に親しむことなく年ばかり重ねてきた私などは、刺青展に来館しておしゃべりをしてきた若い世代の「楽しい」という感覚に、時代は変わってきていると実感する毎日です。

明日はKBS京都放送が取材に来て下さる見込みですし、週刊新潮にも載るはず。詳細は追ってまた。